5个关键技巧助你掌握采血管备管流程

作者:

来源:

5个关键技巧助你掌握采血管备管流程

在医疗和实验室工作中,采血管的备管流程不仅关系到检测结果的准确性,也直接影响到患者安全和工作效率。许多从业者常遇到“采血管准备不规范”、“样本污染”或“血液检测结果异常”等问题。针对这些行业痛点,了解并掌握科学且标准的采血管备管流程显得尤为重要。本文将围绕“采血管备管流程技巧”、“采血管准备步骤”以及“如何避免采血样本污染”等长尾关键词,带你深入了解5个关键技巧,提升你的工作规范化水平和实验室检测质量。

一、选择合适的采血管类型与规格

采血管的种类繁多,常见的有含抗凝剂的EDTA管、肝素管及无添加剂的普通血清管。正确选择采血管类型直接决定了血液样本的保存状态和检测指标的准确性。根据《中国医疗器械行业报告》,约85%的实验室因采血管选用不当导致样本质量下降,影响检测结果。

例如,血常规检测应选用含EDTA的采血管,而凝血功能检测应使用含肝素的采血管。因此,备管前必须明确检测需求和样本类型,避免混用造成数据偏差。采血管规格(体积大小)也需与采集量匹配,确保血液与添加剂比例正确,避免稀释过度或剂量不足。

二、严格执行采血管消毒与灭菌流程

采血管的消毒和灭菌是保障样本无菌性的关键环节。实验数据显示,未经严格灭菌处理的采血管可能引入细菌或微粒污染,导致检验假阳性率提升20%以上。因此,操作人员应严格按照消毒规程,使用合格的灭菌设备和方法,如高温高压灭菌或环氧乙烷灭菌。

备管环节须避免二次污染,摘盖后应迅速使用,且操作环境应保持洁净,避免污染空气或操作台面。高标准的消毒操作不仅提升样本质量,也保障了医护人员安全。

三、规范标签粘贴与信息记录流程

采血管标签是样本身份的唯一凭证,信息准确与否直接影响检测结果的归属和追踪。根据某大型医疗机构数据统计,每年因标签错误导致的样本误判占实验室错误率的12%。因此,备管时应使用官方推荐的防水标签,确保信息清晰、防摩擦脱落。

标签内容应包含患者姓名、采血时间、标本编号等关键信息。操作人员应养成现场即时粘贴和记录的习惯,避免事后补写带来的信息不一致风险,确保整个采血管流程的信息链完整。

四、严格控温与存放管理,保障样本稳定

采血后样本的存放环境对血液成分稳定性影响巨大。研究指出,不恰当的温度存放可使血液中的某些成分降解,引起检测结果偏差,尤其是血清蛋白和激素类指标。不同采血管对温度要求不同,如一般血清管需置于4℃冷藏,EDTA管则常温保存即可。

备管过程中,务必遵循标本存放规范,确保采血管在采样后尽快转运至指定温控环境。同时,应避免日晒、冻结或过度振荡,减少血细胞破裂或成分变化。规范控温管理是维持样本质量的关键措施之一。

五、定期培训与流程优化,提升备管专业水平

采血管备管流程强调标准化和持续改进。定期为操作人员举办专业培训,更新采血管使用知识、操作技巧及注意事项,是降低错误率的有效途径。数据显示,经过系统培训后,操作失误率可降低30%以上。

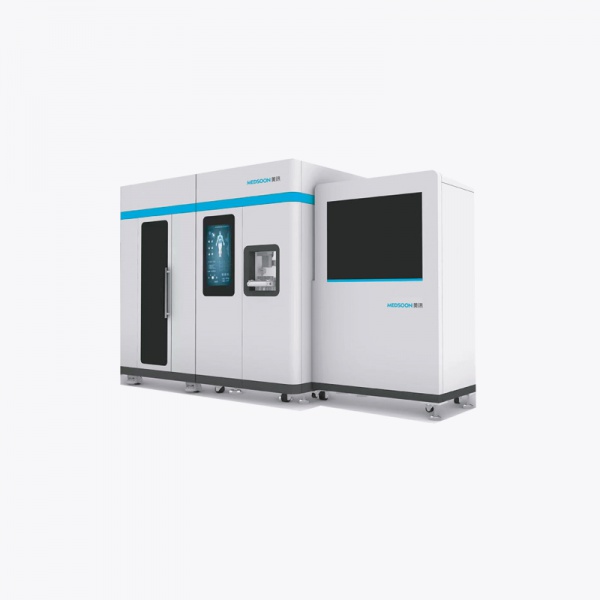

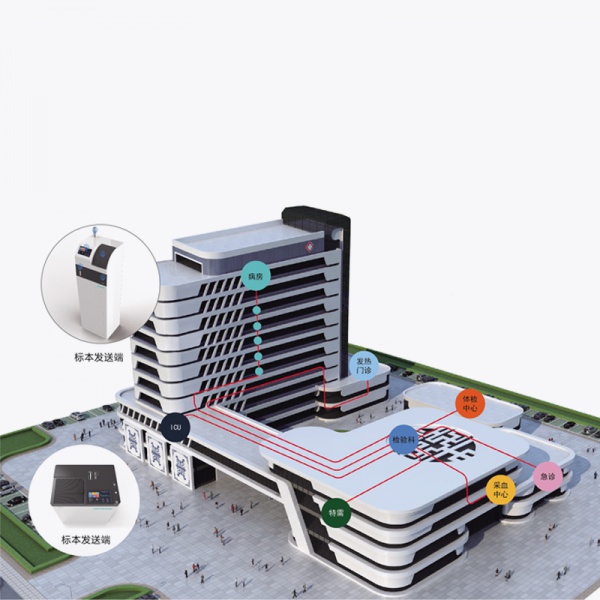

建立完善的流程监控与反馈机制,鼓励员工主动发现并改进问题,推动流程优化升级。在数字化和自动化加持下,许多医疗机构开始引入智能备管系统,提高操作准确性和效率,进一步保证采血管备管流程的质量和稳定性。

实用建议:让采血管备管更顺畅

- 明确检测需求,选择对应的采血管类型和规格,避免混用。

- 严格执行消毒灭菌标准,防止样本污染,保障检测准确。

- 现场即时粘贴清晰标签,确保标本信息完整准确。

- 遵守采样后温控和存放要求,保持血液成分稳定。

- 积极参与专业培训,结合流程反馈优化备管操作。

想了解更多采血管备管流程技巧?访问我们的官网,获取行业最新资讯和专业指导!

结论:掌握关键技巧,提升采血管备管质量

采血管备管流程的规范化是保证血液检测结果科学可靠的基石。通过选择合适采血管、严格消毒、准确标签、控温存放及持续优化专业操作,每一环节都不可忽视。我们致力于为您提供权威的采血管解决方案和培训支持,助力您的工作更安全高效。立即访问我们的官网,或联系我们获取免费专业咨询,携手共筑精准检测的坚实基础!

TAG: 智能采血分拣系统厂家 | 采血管智能贴标系统 | 采血管备管 | 自动采血系统 | 采血管理系统 | 智能采血 | 采血系统 | 采血管备管系统 | 全自动智能采血系统 | 采血管理系统设备 | 智能采血输送系统 | 采血贴标系统 | 采血管自动贴标 | 采血管分拣机 | 采血管贴标仪 | 采血智能系统 | 智能采血系统 | 采血系统厂家 | 采血自动化管理系统 | 采血管分拣系统 | 自助采血系统 | 采血管理系统厂家 | 采血自动备管系统 | 智能采血贴标系统 | 采血管贴标机 | 全自动采血管分拣系统 | 采血管贴标 | 智能采血备管系统 | 自动采血管理系统厂家 | 智能采血贴标系统厂家 | 智能采血系统设备 | 全自动采血备管机 | 真空采血系统厂家 | 全自动采血备管机厂家 | 进口自动采血系统 | 智能采血管理系统厂家 | 采血管自动贴标机厂家 | 采血管分拣处理 | 全自动采血系统 | 采血管贴标仪厂家 | 采血管自动分拣机厂家 | 智能采血厂家 | 采血管理系统设备厂家 | 智能采血管理系统 | 真空采血系统 | 智能采血系统设备厂家 | 全自动采血系统厂家 | 智能自动采血系统 | 进口自动采血系统厂家 | 采血管备管机 | 采血管自动分拣机 | 采血管自动贴标机 | 采血管智能贴标系统厂家 | 智能采血分拣系统 |

在线客服

在线客服