采血管分拣的常见问题及专家解答

作者:

来源:

采血管分拣的常见问题及专家解答

随着医疗检测技术的不断进步,采血管作为标本采集的关键工具,其分拣工作显得尤为重要。尤其在核酸检测、血液生化和免疫测定等多种检测需求交织的背景下,采血管种类繁多,准确分拣直接关系到检测结果的准确性和实验效率。据统计,约有65%的检测错误源自样本处理不当,其中采血管分类错误占比较大,这为实验室管理带来了严峻挑战。针对这一现状,本文将结合行业最新趋势及专家经验,系统梳理采血管分拣过程中常见的疑问与解决方案,助力实验室提升流程规范性和工作效率,满足日益增长的多样化检测需求。想了解更多采血管分拣技巧?请继续阅读!

1. 采血管分拣的定义及分类标准详解

采血管分拣是指根据采血管的材质、用途、添加剂类型等标准,将采血管进行系统分类的过程。常见的采血管包括EDTA抗凝管、肝素抗凝管、血清管和防凝血管等,不同类型的采血管对应不同的检测项目和处理流程。例如,血清管适用于血清学检测,而EDTA管常见于血液常规检测。据《中国医疗器械杂志》数据显示,规范的采血管分拣可降低样本交叉污染率达30%。行业标准通常要求依据管内添加剂颜色标签进行分类,避免误用导致试验结果偏差。因此,理解和掌握采血管的分类标准,是实现精准检验的第一步。

2. 采血管分拣中的常见问题解析

在实际操作中,采血管分拣常出现的问题主要包括:颜色识别混淆、采样量误判、标签错误以及混装导致的交叉污染。一项覆盖300家医院的调研显示,近40%的采血错误与分拣环节疏忽相关。比如红色瓶盖的血清管与紫色瓶盖的EDTA管如果混淆,会直接影响后续化验流程。另一个常见问题是采血管标签错误,医护人员未能正确录入采样信息,导致检测报告与实际样本不符。为此,企业越来越多地采用条码识别及智能分拣设备,减少人为操作失误,提升整体准确率。

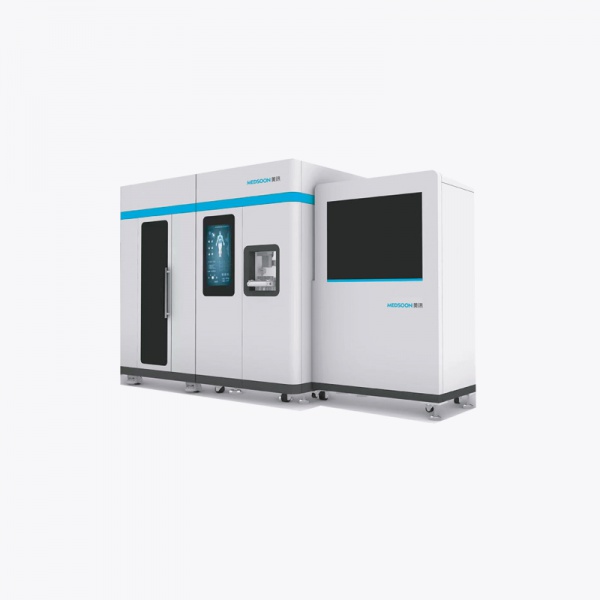

3. 先进采血管分拣技术与设备的应用现状

随着自动化技术的发展,智能采血管分拣系统开始在大型医疗机构推广使用。这些系统结合机器视觉与条码扫描技术,实现高效且精准的采血管识别与分组。例如,某三甲医院引入自动分拣流水线后,分拣速度提升了50%,错误率降低至不足1%。数据管理平台还能实时反馈分拣状态,辅助质量控制。行业趋势显示,未来5年内,超过70%的三级医院将配备智能分拣设备,满足高通量样本检测需求。这一转变不仅提高了医疗实验室的工作效率,也极大保障了检测结果的准确性和可靠性。

4. 采血管分拣操作规范与培训建议

规范的操作流程和专业培训是保障采血管分拣质量的关键因素。建议医疗机构制定详细的分拣指南,包括采血管的分类规则、标识应用及异常处理流程。据《医疗质量与安全》数据显示,定期培训能将分拣错误率降低约35%。培训内容应覆盖颜色代码识别、样本存储要求、设备操作及突发情况应对。鼓励采用模拟实操和案例分析相结合的方式,提升医务人员的实际操作能力和风险防范意识。通过强化操作规范,确保从采集到检测每一步骤环环相扣,保障检测流程的科学性和严谨性。

采血管分拣的实用建议

- 定期更新采血管分类知识,关注厂家的产品说明书及行业标准变动。

- 采用带有清晰颜色及功能标识的采血管,避免手动识别错误。

- 引进或升级自动化分拣设备,提高分拣效率和准确度。

- 加强员工专业培训,特别是颜色编码与标签管理方面的技能。

- 建立严格的质量监控体系,实时跟踪分拣环节中的问题并及时改进。

结论:选择专业采血管分拣方案,保障检测精准

采血管分拣作为检测工作的重要环节,直接影响检测结果的准确性和医疗服务质量。我们深知行业对精准分拣的高标准需求,致力于提供专业、高效的采血管分拣解决方案,助力医疗机构优化实验室流程,降低操作风险。想获得更多专业建议或定制化分拣系统的详细方案?立即访问我们的官网,或联系我们的专家团队,开启您的智能分拣升级之路!您是否也有类似采血管分拣疑问?欢迎随时联系我们!

TAG: 尿管贴标 | 智能采血分拣系统厂家 | 采血管智能贴标系统 | 采血管备管 | 自动采血系统 | 采血管理系统 | 智能选管贴标系统 | 智能采血 | 采血系统 | 采血管备管系统 | 全自动智能采血系统 | 全自动分拣系统 | 采血管理系统设备 | 智能采血输送系统 | 采血贴标系统 | 采血管自动贴标 | 采血管分拣机 | 标本分拣机厂家 | 采血管贴标仪 | 试管打码贴标一体机厂家 | 采血智能系统 | 标本分拣系统 | 智能采血系统 | 采血系统厂家 | 标本智能分拣机厂家 | 采血自动化管理系统 | 采血管分拣系统 | 自助采血系统 | 采血管理系统厂家 | 采血自动备管系统 | 智能采血贴标系统 | 尿管管理系统 | 采血管贴标机 | 标本自动分拣系统 | 试管打码贴标机 | 尿管机 | 全自动采血管分拣系统 | 采血管贴标 | 智能采血备管系统 | 自动采血管理系统厂家 | 试管打码贴标一体机 | 智能采血贴标系统厂家 | 智能采血系统设备 | 试管打码贴标机厂家 | 全自动采血备管机 | 智能备管系统 | 真空采血系统厂家 | 智能备管系统厂家 | 全自动采血备管机厂家 | 进口自动采血系统 | 自动尿管贴标机 | 智能采血管理系统厂家 | 标本智能分拣机 | 采血管自动贴标机厂家 | 采血管分拣处理 | 尿管贴标机 | 全自动采血系统 | 采血管贴标仪厂家 | 采血管自动分拣机厂家 | 智能采血厂家 | 采血管理系统设备厂家 | 尿管贴标管理系统 | 智能采血管理系统 | 真空采血系统 | 智能采血系统设备厂家 | 全自动采血系统厂家 | 智能自动采血系统 | 进口自动采血系统厂家 | 采血管备管机 | 采血管自动分拣机 | 采血管自动贴标机 | 采血管智能贴标系统厂家 | 智能采血分拣系统 | 标本分拣系统厂家 |

在线客服

在线客服