深入了解采血管的类型及其在医学检测中的关键作用

作者:

来源:

深入了解采血管的类型及其在医学检测中的关键作用

在临床医学和实验室检测中,采血管作为基础样本采集容器,其种类繁多且各具特色。医生和护理人员常面临如何选择合适采血管的问题,以保障检验结果的准确性和稳定性。随着现代医疗技术的不断进步,精准检测对采血管材质、抗凝剂类型及性能提出了更高要求。本文将详细介绍采血管的主要类型、应用差异及其在医学检测中的关键作用,帮助医疗机构和检测人员科学选用采血管,提升检测质量和诊断效率。想了解更多采血管知识,助力医疗检测?继续阅读,获取专业见解。

采血管的定义与分类:了解基础多样性

采血管是一种专门用于静脉血采集和保存的医疗用品,通常由玻璃或塑料制成,内壁可涂覆不同类型的添加剂以适应不同的检测需求。根据用途和添加剂的不同,采血管主要分为以下几类:

- 普通真空采血管:内无添加剂,适用于血清检测,可确保血液自然凝固,采集纯血清样本。

- 抗凝采血管:含有肝素、EDTA、草酸钠等抗凝剂,防止血液凝固,适用于血细胞计数、血浆检测等项目。

- 血糖采血管:通常含有防止葡萄糖代谢的抑制剂,如氟化钠,更适合进行血糖水平检测。

- 专用采血管:如凝血酶采血管,用于快速分离血浆,适合紧急凝血因子检测。

据2023年临床检验指南显示,不同采血管间的误差率可达5%-10%,选择合适采血管至关重要,直接关系到检测结果的准确性和可靠性。

采血管的优势及其对检测质量的影响

采血管不仅影响血液样本的稳定性和完整性,也极大程度决定了实验数据的可信度。不同类型采血管的优势体现在以下几个方面:

- 提高检测准确率:例如EDTA抗凝管防止红细胞破裂,降低假性贫血情形,确保血细胞计数检测精确。

- 样本保存期延长:特定添加剂可延缓细胞代谢,延长样本有效保存时间,提升检测灵活性。

- 减少检测干扰:采血管内加入的添加剂能防止血液样本凝固或降解,确保检测过程中无化学干扰。

- 方便临床操作:真空采血设计使采集过程简便、安全,有效减少交叉感染,提高采样效率。

正因如此,医院与实验室普遍采用标准化采血管,据统计,超过85%的血液检验错误均归因于采样过程中的器材不当选择或操作失误。

采血管在不同医学检测中的应用场景解析

不同医学检测项目对采血管的需求迥异,选择合适的采血管不仅保障检测准确,更方便后续分析和处理。以下是几种典型的应用场景:

- 血常规检测:使用含EDTA抗凝剂的紫色盖采血管,有效防止血液凝固,确保血细胞形态完整,便于自动化分析仪检测。

- 生化检测:采用无添加剂或含凝血促凝剂的红色盖采血管,待血液自然凝固后离心分离血清用于多种代谢指标检测。

- 凝血功能检测:拨白色或蓝色盖含有草酸钠的采血管,严格控制抗凝剂比例,保障凝血因子活性测试精准。

- 感染病原检测:特定采血管可避免样本降解,保证病毒、细菌核酸稳定,提升分子检测灵敏度。

应用中的一则案例显示,某三甲医院通过优化采血管选择,血清学检验误差率由原来的4.8%降低至1.2%,显著提升了诊疗效率和患者满意度。

未来采血管发展趋势及技术革新

随着精准医疗和高通量检测需求的增长,采血管的技术不断创新,朝着智能化、多功能和绿色环保方向发展:

- 智能采血管:内置RFID芯片,实现样本追踪与信息透明,降低样本混淆风险,优化实验室管理流程。

- 多功能复合采血管:能够同时满足多项检测需求,减少二次采血,提升患者体验与检测效率。

- 环保材料制备:采用可降解塑料替代传统材料,助力医疗废弃物减量化,响应绿色医疗政策。

- 抗菌防污染技术:采血管涂层加入抗菌剂,减少血液样本污染及细菌生长,保障样本质量。

据市场研究机构预测,到2027年,智能采血管市场年复合增长率将超过12%,显示该领域巨大的发展潜力和应用价值。

实用建议与关键要点

- 根据具体检测项目严格选用对应采血管类型,避免因采血管不匹配导致检测误差。

- 规范采血操作流程,确保采血管在使用前和使用过程中的无菌性和完整性。

- 关注新型采血管技术动态,结合医院或实验室实际需求,逐步引入智能和多功能采血管。

- 定期培训医护人员正确认识采血管特点及操作要点,提升整体临床样本质量。

- 访问我们的官网,了解更多采血管产品信息和专业解决方案!

结论

采血管作为医学检测的核心耗材,其类型繁多且应用广泛,直接影响着诊断结果的准确性和临床决策的有效性。科学选择与合理使用采血管,能够显著提升检测质量和实验室运营效率。我们致力于为医疗机构提供优质、多样化采血管产品及技术支持,携手推动精准医疗的发展。想获得更多专业支持?立即访问我们的官网或联系我们,开启高质量医学检测新体验!

您是否也在寻找更适合您的采血管解决方案?联系我们,获取免费的专业咨询!

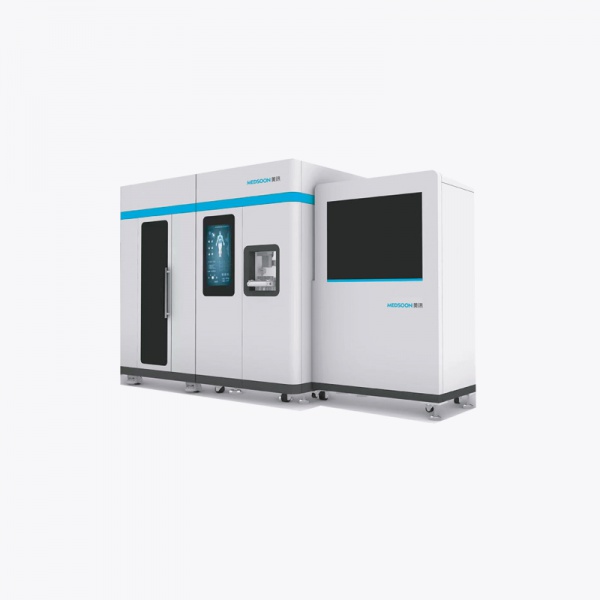

TAG: 尿管贴标 | 智能采血分拣系统厂家 | 采血管智能贴标系统 | 采血管备管 | 自动采血系统 | 采血管理系统 | 智能选管贴标系统 | 智能采血 | 采血系统 | 采血管备管系统 | 全自动智能采血系统 | 全自动分拣系统 | 采血管理系统设备 | 智能采血输送系统 | 采血贴标系统 | 采血管自动贴标 | 采血管分拣机 | 标本分拣机厂家 | 采血管贴标仪 | 试管打码贴标一体机厂家 | 采血智能系统 | 标本分拣系统 | 智能采血系统 | 采血系统厂家 | 标本智能分拣机厂家 | 采血自动化管理系统 | 采血管分拣系统 | 自助采血系统 | 采血管理系统厂家 | 采血自动备管系统 | 智能采血贴标系统 | 尿管管理系统 | 采血管贴标机 | 标本自动分拣系统 | 试管打码贴标机 | 尿管机 | 全自动采血管分拣系统 | 采血管贴标 | 智能采血备管系统 | 自动采血管理系统厂家 | 试管打码贴标一体机 | 智能采血贴标系统厂家 | 智能采血系统设备 | 试管打码贴标机厂家 | 全自动采血备管机 | 智能备管系统 | 真空采血系统厂家 | 智能备管系统厂家 | 全自动采血备管机厂家 | 进口自动采血系统 | 自动尿管贴标机 | 智能采血管理系统厂家 | 标本智能分拣机 | 采血管自动贴标机厂家 | 采血管分拣处理 | 尿管贴标机 | 全自动采血系统 | 采血管贴标仪厂家 | 采血管自动分拣机厂家 | 智能采血厂家 | 采血管理系统设备厂家 | 尿管贴标管理系统 | 智能采血管理系统 | 真空采血系统 | 智能采血系统设备厂家 | 全自动采血系统厂家 | 智能自动采血系统 | 进口自动采血系统厂家 | 采血管备管机 | 采血管自动分拣机 | 采血管自动贴标机 | 采血管智能贴标系统厂家 | 智能采血分拣系统 | 标本分拣系统厂家 |

在线客服

在线客服